| 【北海道印度哲学仏教学会 会報第二号 所収】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 真宗大谷派天融寺(恵庭市)には、鎌倉時代初期の阿弥陀如来立像一体と、その胎内から発見された納入文書三葉が伝来している。これらは、昭和三十四年に道の有形文化財に指定され、今日まで道内・外の仏像研究者の関心を集めてきた北海道でも代表的な仏像の一つである。以下、その概要を紹介させていただく。 なお、昭和六十一年九月、東京芸術大学美術学部教授水野敬三郎氏他二名の方々が本尊並びに納入文書を調査され、水野教授より本像に関する懇切なる調書が天融寺に寄せられている。以下の紹介においてはこの調書(以下「水野調書」と略記)に負うところも多い。ここに記して感謝申し上げます。 一 由緒来歴 本像は明治三十八年、天融寺開山新羅天融が京都市本町通本五町目の仏工田中文弥(定朝法印三拾八世)より譲り受け、本山の点検裏書を受けて天融寺本尊として安置したものである。この前年の二月、田中文弥により木像が修理を受けた際、腹中より納入紙片三枚が発見された(天融寺所蔵「田中文弥文書」)。それ以前の伝来は不明であるが、一説には、京都の由緒深き某寺院より譲り受け、損傷著しいので当時京都の代表的仏師であった田中文弥に修理を依頼したとも言い伝えられている。 天融寺は明治三十五年十月に本山へ「寺号公称願」並びに「木仏安置願」を出願、翌三十六年十月にこれらが認可されている。恐らく、新羅天融は明治三十六末から三十七年にかけて御本尊を求めて上京し、この木像に巡り合い、天融寺へ請来したものと思われる。 二 阿弥陀如来立像 【形状】 螺髪旋毛形(彫出)。肉髻珠。白毫相をあらわす。衲衣を偏担右肩にかけ、左肩で大きく折返しをあらわす。褊衫が両肩から右胸と右腕にかかり、右胸下で衲衣にはさまれてたるみをつくる。裾は正面右方で左襟に打合わせる。左腕垂下、掌を前にして下げ、右腕屈臂、掌を前にして立て、それぞれ第一、二指を捻ずる(来迎印)。左足をわずかに踏み出し、ほぼ直立する。 【法量】(単位㎝)

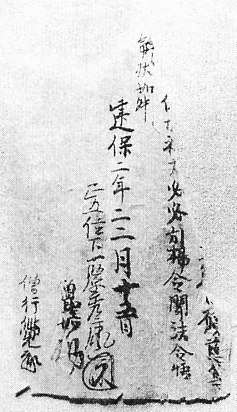

【品質構造】 ヒノキ。漆箔。玉眼嵌入。頭体の幹部は縦一材から彫出し、通して前後に割矧いで内刳りする(割矧目は頭部両耳中央後寄り、体側前寄りを通る)。割首。両肩以下、腕とこれにかかる衣を矧ぐ。ただし左右とも前膊内側にかかる衣は別材矧付。両手首矧付。両足の甲半ばから先は、幹部材より造り出した足ほぞの上にのせて矧ぐ。像表面は錆漆地黒漆塗りに金箔を押す。肉髻珠は水晶嵌入(朱の伏彩色)白毫も水晶嵌入(白の伏彩色)。玉眼、瞳は黒を朱でふちどりし、白目の左右端を青色とする。 【保存状態】 左手第二~五指半ばより先、右手第五指半ばより先、両足先、漆箔、肉髻珠、以上後補。衣正面部分は錆漆地も後補。各矧目に補修がある。 本像はその作風に鎌倉時代前期の特色を示し、納入文書にある年紀、建保二年(1214)に造立されたものにまちがいない。 このような来迎型の阿弥陀如来立像は、当時仏師安阿弥陀仏快慶のもっとも得意とするところであった。しかし本像はそのやや幅の広い顔つきや左肩で衲衣を大きく折返す形、下半身の衣文のさばき方などにこの期の快慶とその周辺の仏師とはことなる特色を見せており、一方、鎌倉光触寺阿弥陀三尊像中尊とそれらの点で共通する特色がある。光触寺阿弥陀三尊は、頬焼阿弥陀縁起(光触寺蔵、鎌倉時代末期)によると建保三年(1215)仏師運慶作と伝えており、運慶作は信じられないが、そのころの運慶派の作品と考えられる。本像も快慶よりはむしろ運慶につらなる仏師の手になるものとみられるが、いまその作家を特定できない。(この項、「水野調書」による) 三 胎内文書 胎内から取り出された紙片三枚は、昭和四十五年、美術院による修理の際、年月日順に配列して裏打ち巻子装とされ、又裏書きのある部分は窓貫きとして、別に保存されている。 その一 一紙。縦15.1センチ、横8.7センチ。皮紙墨書断片(首欠、巻末のみ残る)。

その二 二紙継。縦12センチ、横10.2センチ(前一紙2.0、後一紙8.2)。皮紙墨書。

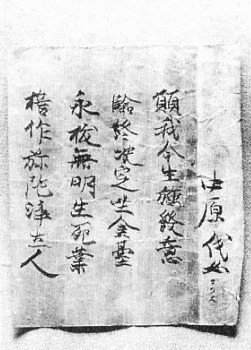

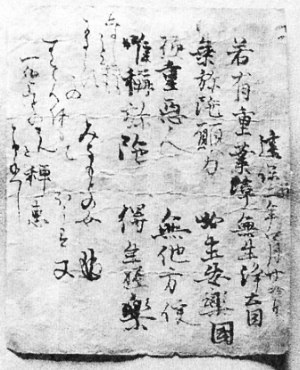

その三 一紙。縦17.3センチ 横13.7センチ。楮紙墨書。

これらの胎内文書三枚は本像造立の願文である。願文一は巻末しか残っていないが、これが主たる願文ではなかったかと思われる。この願文中、先ず「引摂」という表現が注目される。この言葉は浄土教の臨終来迎思想と密接に結びついており、阿弥陀仏が臨終に来迎して念仏を称える衆生を救い、極楽浄土へ迎え入れることを意味する。十世紀末、源信が『往生要集』を著して以来、浄土教信仰は生活に動揺の起っていた当時の平安貴族のあいだに急速に普及していった。ことに、永承七年(1052)から末法の世に入ったという人々の不安は、臨終時における仏の来迎に対する願望に拍車をかけた。そのためには、できるだけ多くの善根功徳を積む必要があると考えられ、上流貴族のあいだでは来迎を願って造寺、造像に走るものも多かった。 天融寺の阿弥陀如来立像は、上品下生印を結んでおり、このような来迎に対する願望から造像された迎接像であったと思われる。 次に注目されるのは、願文一の奥書きに見える「正五位下藤原秀康」である。この人は、承久の乱(1221年)で院方の総大将となった藤原秀康にあたると思われる。かれは河内、大和付近を根拠地とする武士で、弟たちをはじめ、一族ともども北面・西面の武士として院に仕え、数ヵ国の国司を歴任して富裕ならぶものないといわれ、後鳥羽上皇の寵愛この上なかったという。鎌倉幕府との合戦に敗れ、のち捕えられて首を斬られたとも自殺したとも伝えられる。「水野調書」によれば、《『尊卑分脈』では秀康を従四位下としており、建保二年当時正五位下であったことは十分に考えられよう。また『中外抄』紙背(前田家蔵)に藤原秀康書状があり、その署名は本像納入願文中の花押を伴う秀康の署名と同筆とみてよさそうである》という。なお、この奥書きに見える僧聖如、僧行覚については、今は詳しいことがわからない。 願文二の「願ハクハ我今生生ニ強ク発意シ、臨終ニ決定シテ金臺ニ坐シ、永ク無明生死ノ業ヲ抜キ、誓ツテ弥陀浄土人ト作ラン」という文からも、やはり臨終の重視と来迎への期待が知らされる。また、「金臺ニ坐シ」の表現には『観経』に基づく『往生要集』の浄土観の影響が認められよう。この願文に見られる「中原氏女」がそのような女性であったかは、憶測はできても厳密には特定できない。 願文三は、末尾のかな文の一部の読みに今一つ確信がもてなかった。 この願文の主は「みなもとの女」であるが、その横に見られる「禅恵」も花押はないが願主の一人であるのかもしれない。もしそうなら、かな文の願文は禅恵のものであり、この人も女性であった可能性が強い。 さて、前半の「若シ重業の障リ有ラバ、浄土ニ生マルルノ因ナシ。弥陀ノ願力ニ乗ゼバ、必ズ安楽国ニ生ゼン。極重ノ悪人、他ノ方便ナシ。タダ弥陀ヲ称シテ、極楽ニ生ズルコトヲ得」という文は、藤原頼道が延暦寺に命じて往生の要文を勘えさせたとき、学頭たちが一代の聖教からこの文を取って奏したと『宝物集』巻七は伝えている(『日本思想大系』六「源信」四七九頁解説)。ただこの時、この文がいかなる聖教に拠ったものであるかは定かではない。この内、後四句は『往生要集』に『観経』の文として揚げられているものであるが(その場合、「唯称弥陀」については伝本によって「唯称念仏」となるものもある)、観経にはこのままの文はないことから『観経』下々品(『大正蔵』十二ノ三四六上)の取意と考えられており、後の法然、親鸞にも影響を与えたものである。またこの願文は謡曲にも引かれて、平安末から鎌倉期にかけて広く社会に流布したものであった。(『前掲書』四一九頁補注)。 ところで、この「若有重業障・・・」の文は、法然の消息文の中にも前四句と後四句の順が逆になって経のことばとして引用されている(『浄土宗全書』九、六四八頁)。このことは、法然の日常の布教活動においてこの言葉に触れた多くの信者のいたことを十分予想せしめる。従って、この願文三の願主は、当時法然浄土教と親しく接して浄土信仰に帰依せる女性ではなかったかと思われる。この点をより確証づけうると思われるのは、この紙片のかな文の願文に見られる「一仏上と」(一仏浄土のあて字と考えられる)という表現である。「一仏浄土」は元来は「ある一仏の浄土」の意であるが、転じて「阿弥陀仏の浄土」を意味するようになり、中国以来の浄土教の典籍にときおり用いられている語であるが、阿弥陀仏の浄土を表わす言葉としては必ずしも通一般的な用法ではなかった。しかし、平安末から鎌倉初期において、この表現を特に好んで用いているように思われるのは法然である。精査したわけではないが、彼の消息文に散見されるのである。(たとえば『浄土宗全書』九、五六五頁。同五七二頁)。さらに、「一仏上と」の前に見られる「したしきも、うときも」という表現も、法然の教化の影響を匂わせる。たとえば「うとき」という表現であるが、消息文を一瞥するに、「極楽にうとき行といへり」(『浄土宗全書』九、五五五頁)「往生のみちにうとき人の」(同五三一頁)など、法然が日常好んで用いた表現と思われる。 以上からして、本像が造立された建保二年にはすでに法然はこの世にはなかった。(没後二年目)が、この願文三の願主は、法然在世の折その人より直かに教化を受けたか、或いはその門下の教化にあずかった女性ではなかったかと推測される。この場合、法然は確かに「念仏為本」の立場に立って選択本願念仏説を確立し、専修念仏の道を高唱したのではあったが、反面、ともすると当時一般の人々のあいだで行われていた仏像を安置しての臨終行儀についても、それを「つねの人の儀式」として容認する立場をとっていたことも顧慮されねばならないだろう。 四 結び 開山新羅天融が本像を請来したとき、定朝法印第三八世を名乗る仏工田中文弥の「右御尊像安阿弥作ニ紛レ無之候也」という鑑定書(天融寺所蔵文書)が添えられており、又、当時京都の巷で本像が安阿弥作と信じられていた節がある。しかし、近年調査された仏像研究家の方々の意見では、快慶よりも運慶派の来迎形阿弥陀如来像にほぼ間違いないとのことである。このような阿弥陀如来立像は、快慶に比べて運慶派のものはそう多くなく製作年代が明記されていることと相俟って、彫刻史的に貴重なものと評価されている。又、納入文書の願主の一人に承久の変の張本人と目される藤原秀康の名が見られるということは、木造が歴史的に見ても大変興味深い作品であるばかりでなく、文書そのものも歴史的資料価値の高いものといえる。更には、周知のように承元の法難(1207年)によって法然教団は壊滅的な打撃を受けたが、この納入願文が書かれたのはその事件の7年後であり、当時、院に連なる上流社会において、源信から法然へと流れる浄土教信仰がどのように浸透し、かつ受容されていたかの一端を明かす資料としても注目されるものといえよう。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||